現在、鎌倉殿が放映されております。鎌倉時代は、平安時代です。平安時代に、東国、坂東は、平氏の時代です。第50代の桓武天皇の時代に、上総は、親王が国司を務める、親王任国であった。桓武天皇の系列の高望王、平の高望が、上総に新任されている。その子孫が、今回暗殺された、上総の介広常である。鎌倉殿、鎌倉幕府の協力者であったが、頼朝の陰謀に、引っ掛かり暗殺さてた。上総の介広常は、力がありすぎた。

ところで、上総の介広常が暗殺されつ250年前に、平将門が、新皇を名乗り、乱を起こしている。

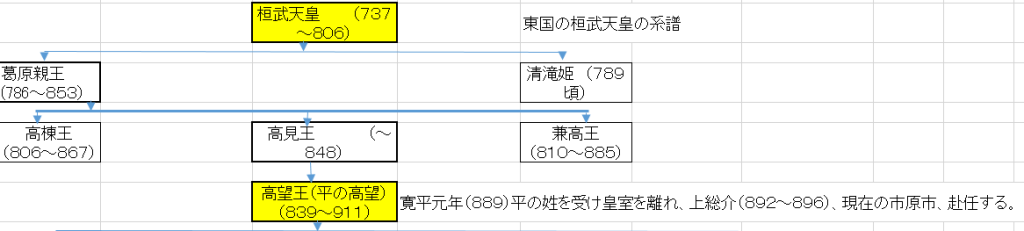

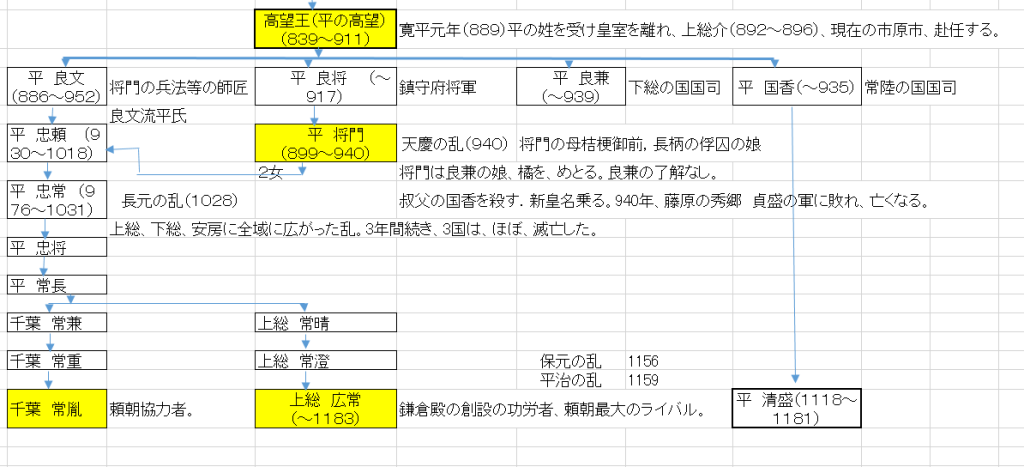

ここで、桓武天皇の子孫の平の高望、将門、広常の関係をまとめてみた。

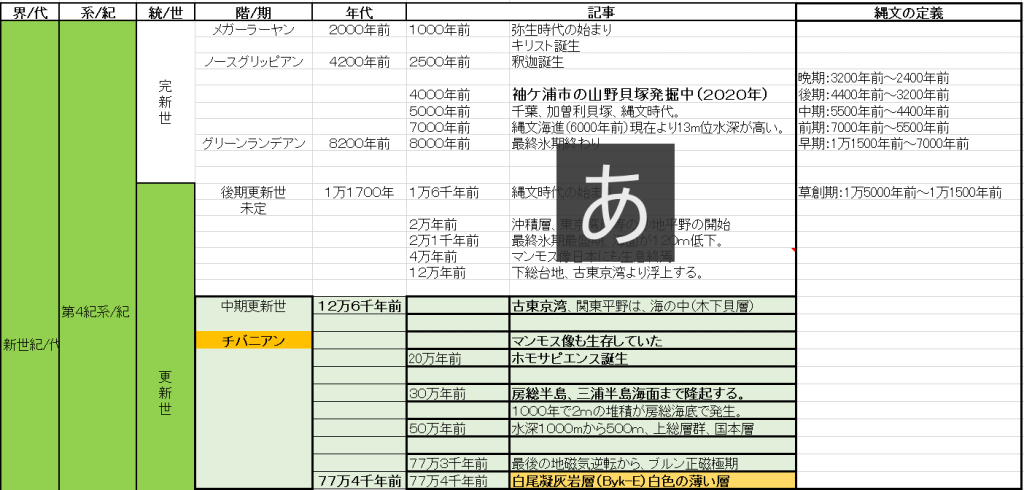

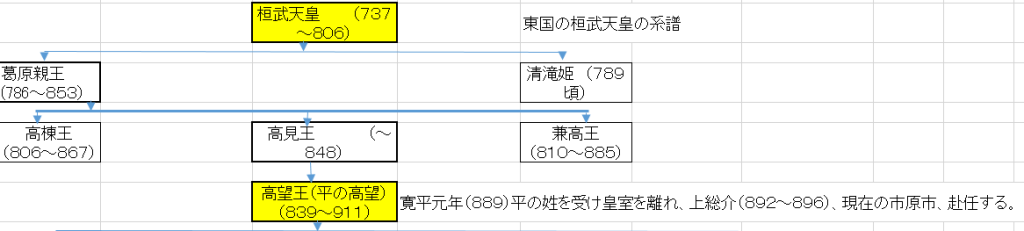

1.桓武天皇の系列

桓武天皇は、第50代の天皇です。その子供に、葛原親王がおり、その子供に、高棟王、高見王、兼高王がおりました。

高見王の子供が、高望王です。この高望王は、892年から896年まで、上総の介として、上総の国府、今の市原に赴任します。

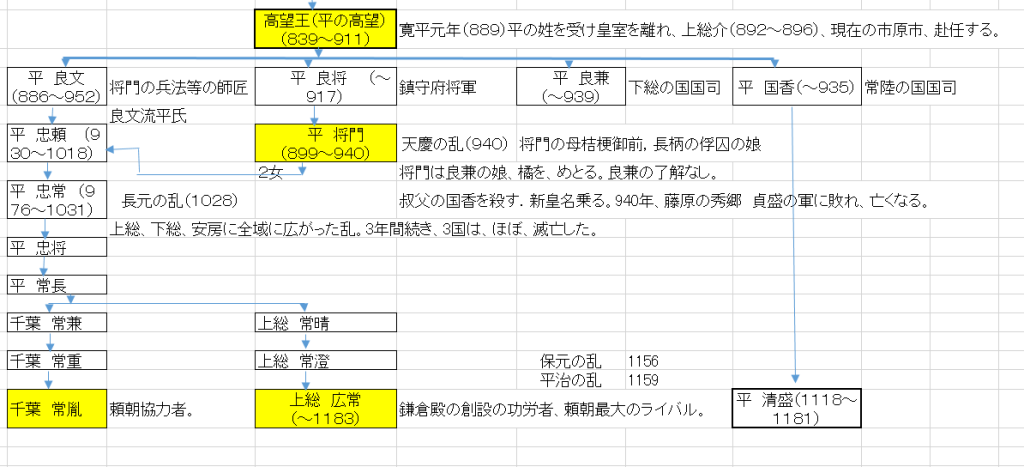

2.高望王の4人の子供

4人の子供は、良文、良将、良兼、国香です。ここでは、良将の子供、将門について、述べたい。

2.1平の良将

良将は、当時問題であった、俘囚との交渉を担当して、上手く解決して、高く評価され、鎮守府将軍に抜擢されました。当時上総には、市原と、長柄に俘囚の里がありました。良将は、長柄の俘囚の娘と結婚しました。この相手が、桔梗の御前です。

陰陽師に占ってもらうと、「賢いが、成長した暁には、武勇優れた天下の反逆者になる」といわれ、母、桔梗は、良将から、離されることになりました。流されて、東金市の御門で、誕生しました。後の将門です。この企てには、叔父の国香の悪だくみがありました。将来の争いの種になります。その後、国香叔父の勧めで、都の修行に出かけます。京都では、叔父の良文より、兵法の等の指導を受けます。

2.2将門の怒り

都で、8年を過ごして、929年に相馬に帰ります。この時、将門の領地は、叔父国香、良兼に奪われておりました。もう一人の叔父、良文に相談しましたが、話し合うように諭されましたが、戦法は教えてくれました。

承平5年(935)、領地問題から、戦いになり、叔父、平の国香を殺害しました。承平7年(937)には、平の良兼、平の良正(良兼の弟)との戦いになり、同族間の間の戦いの激しさを増しました。

天慶2年(939)藤原の玄明が、税金の不払い問題で常陸の国司と対立し、将門に助けを求めます。将門は、玄明を守り、常陸国府を焼き払い、印綬を奪いました。印綬は朝廷が国司に与えた証明書です。これは朝廷から、常陸の国を奪い取ったとこになります。これにより、将門は、朝敵になります。

藤原の玄明は、税金を、人民い分け与えておりました。将門は、上総、下総、安房、下野、武蔵、相模の国から、同じように印綬を奪い、各国司を占領して、新皇と名乗りました。

朝廷は、将門、追討令をはします。

これに応じたのが、以前から将門に恨みを持っていた、平の国香の息子、貞盛と下野の国の豪族藤原の秀郷です。

将門は、940年、この戦に敗れで、亡くなりました。将門には、「坂東の独立」「という理想があったのです。

この流れは、良文流平氏に、引き継がれます。上総の介、広常などに、受け継がれます。

成田山新勝寺は、将門の乱鎮圧のために、朱雀天皇が、空海にたので、創建されたもので、将門の子孫、家来は決して思いりしないそうです。

国香の息子貞盛の子孫が178年後に現れる平の清盛です。

2.3両総平氏平の忠常の大乱

忠常は、祖父は、平の良文、良文流平氏の祖である。母は、将門の二女である。上総権介、下総権介を任命されおりました。

長元元年(1028)忠常が安房の国司を殺したことで反乱が広く知られるようになりましたが、忠常に、地元の支持があったことから、収奪を強める国司に対する、紛争で会った可能性がある。同年6月に、朝廷は、忠常追討の宣旨を出すとともに、追討使に平の貞盛の子孫平の直方を任命しました。

しかし、忠常は、戦う気はなかったのですが、直方は忠常から、関東地方の覇権を奪いたいと考えており、忠常と直方の私的側面があり、戦いは、激化してゆきました。

平の直方の、追討はうまくゆかず、朝廷は、新しく清和源氏の源の頼信に追討を命じました。長元4年(1031)に忠常は、戦わずして、頼信に降伏しました。

忠常の乱により、3年間で、耕作地は、ほとんどなくなった。

2.3両総平氏の復興

亡国と言われた房総地方の復興を担ったのは、平の忠常の子孫でした。彼らは「開発領主」として開発した土地を、「根本私領」として、その地を名字として名乗る在地領主となってゆくのです。こうして、在地領主の私領として中世の郡や、郷が成立したのです。

上総の国。下総の国に勢力を広げたのが忠常の子孫は、両総平氏と呼ばれます。忠常の孫の平の常兼は下総の国に勢力を伸ばし、その弟の平の常晴は上総を地盤としました。

常兼は、千葉常重です。その子が、千葉常胤です。常晴の孫が上総の広常です。

今回、頼朝に暗殺された、上総の介広常は、この人です。今から、840年前の話です。